航天可视化团队将“呈现”中国首次深空探测全过程

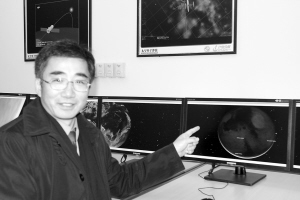

赵正旭在介绍深空探测可视化系统功能。 潘义平 摄

赵正旭在介绍深空探测可视化系统功能。 潘义平 摄

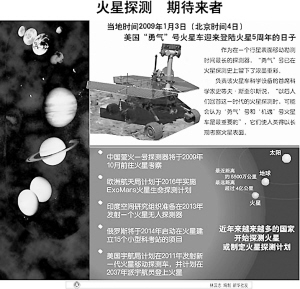

许多国家都制定了火星探测的未来计划。

新华社发火星——距地球最近的红色行星,让人类产生过无数幻想。40多年来,苏联、美国、日本、俄罗斯和欧洲共发起30多次火星探测计划,其中三分之二以失败告终,但研究一直没有排除火星上存在生命的可能性。2007年3月,我国与俄罗斯签约,中国第一个火星探测器“萤火一号”将搭乘俄罗斯运载火箭,踏上访问火星的漫漫旅程。这是我国继载人航天工程、探月工程之后,首次开展的地外行星空间环境探测活动。航天可视化团队参与了这一举世瞩目的探测活动,与北京航天飞行控制中心合作研制深空探测可视化系统。这是北京航天飞行控制中心首次与航天可视化团队合作。

“如果不是今年10月份火星探测计划推迟,我们就可以通过电视收看到一亿公里之外‘萤火一号’探测器探访火星的全过程模拟信息。”日前,火星探测三维可视化平台技术负责人、石家庄铁道学院计信分院院长赵正旭教授向记者介绍。

火星探测,

中国首次深空探测

“中国神五、神六、神七等一系列的探月活动,都是对宇宙浅层空间的探测,而本次火星探测则是中国首次对深空进行探测,可以说意义重大。”赵正旭说。人类使用空间探测器进行火星探测的历史几乎贯穿整个人类航天史。早在1960年10月10日,前苏联向火星发射了第一枚探测器,紧接着就在四天以后,第二枚火星探测器升空,然而这两枚火星探测的先行者却连地球轨道都没能到达。

“中国自主探测火星,还需要一段时间的技术积累。”赵正旭这样说,中国需要研制和建设深空探测网,提高探测器的跟踪通讯能力,而开展国际合作可以说是一条捷径。2007年3月,在中俄两国国家元首见证下,中俄双方签署了协议。根据中俄合作协议,“萤火一号”探测器将与俄罗斯“福布斯——格朗特”着陆探测器共同搭乘俄方运载火箭升空。此后,“萤火一号”与“福布斯”将分道扬镳,“福布斯”转途探测火卫1,并登陆采集火卫1的土壤返回地球,而“萤火一号”则进入绕火星的椭圆形轨道,在火星大椭圆轨道上,展开太阳帆板,正式开始履行它的火星探测使命。

“在太阳系八大行星之中,除金星以外,火星是距离地球最近的行星。因此,火星就成为人类深空探测的第一站。”赵正旭介绍。在古代,火星被称为“荧惑”,而我国第一颗火星探测器则取其谐音,命名为“萤火一号”,其诞生仅仅用了23个月的时间。“萤火一号”本体长75厘米、宽75厘米、高60厘米,重110公斤,体积不足一立方米。小巧玲珑的“萤火一号”将携带照相机、磁强计等8件装备,肩负我国首次地外行星空间环境探测的重任,努力在火星上寻找水源,甚至是生命的迹象。

自主研发十六载,

终与中国航天事业结缘

“TDS(Total Discovery of

Space)系统,是一个虚拟现实软件系统,用于表现航天器飞行情况,并对其进行实时监控,实现多目标多任务下航天器及运载工具的运行状态及星空和空地运行环境的实时模拟。”1992年,在英国留学的赵正旭开始了TDS深空探测系统研发工作,当时英国只有6所高校中极少数人涉足虚拟现实领域。

“虚拟现实是我的研究方向,开发TDS则完全是因为兴趣。”就是因为兴趣使然,原本在国内学习机械专业的赵正旭,出国后在英国斯坦福大学攻读计算机科学博士学位,此后就开始了虚拟现实技术研究与系统开发。

“TDS软件系统所有命令都是我自己编写,而每一个编码都是我亲自输入的。”十六年中,赵正旭精心地“搭建”这一平台,熟悉每一条命令,每一个语句,一刻都不曾丢弃过。就是在这日复一日的维护中,TDS深空探测系统越来越完善。

2008年12月,中国卫星发射测控系统部主任申雷找到赵正旭教授。早在1996年,在英国任职计算机学科教授和系主任的赵正旭就与当时任中国驻英大使武官的申雷认识。当时在英国留学的华人中只有3人获得教授资格,赵正旭是其中之一,也是当时唯一的来自大陆的华人教授,特别是在航天方面的才能更是引起了申雷注意。申雷找到赵正旭,希望他能回国。2008年10月,赵正旭和夫人一起从英国回国。而申雷留下了深刻的印象,回到北京后,申雷倡导铁道学院参与火星探测计划。

随即,2009年4月,北京航天飞行控制中心副总工程师、绕月探测工程测控系统副总设计师、中国科技大学虚拟现实实验室主任周建亮找到赵正旭教授。当他参观完TDS深空探测系统后,赞口不绝,希望能使用这个系统。

“我希望与你们合作,共同开发国家火星探测任务三维可视化系统的平台。”赵正旭的这一建议,也是对方期望的结果,随即双方就火星探测可视化平台建立了合作协议。

无心插柳柳成荫,就连赵正旭自己也没有想到,当初只是为了教学和科研而研发的TDS系统有朝一日能够在中国航天首次深空探测中派上用场。但是有一点赵正旭非常清楚,就是所有成功,都是长年累月默默无闻中积累而得,绝非偶然。

6个月紧张开发,建成三维可视化系统

“协议虽然签订了,但是当时心里还是没有底。”赵正旭有些犹豫。按照火星探测原计划,离火星发射不到6个月,这么短的时间,能否完成?很多国内一流高校都想参与这一项目,但是北京航天飞行控制中心只看准了赵正旭。

做事一向谦虚谨慎的赵正旭只要了10万元作为启动资金,用来做前期铺垫和对方来访时一些接待费用。由于项目启动经费非常低,北京航天飞行控制中心特别提供了一台价值200万元的航天飞行测控硬件软件计算机系统,该系统只有在国防中可以看得到。

就这样,航天飞行控制可视化实验室,在赵正旭教授的指导下,我国首次火星探测三维可视化系统平台仅用了6个月的时间,就完成了建立和调试。

虽然中国“萤火一号”没有按原计划发射,但是在2004年,在英国Derby大学工作的赵正旭曾亲眼目睹了英国民间火星探测发射情况。此活动由当时Derby大学佩林卡(音)教授发起,火星探测器命名为“号角二号”,但是遗憾的是“号角二号”升空后,不知所向。这是赵正旭第一次近距离地观看火星探测器。

“以往卫星发射后接收到的是只有专家才可以看得懂的数据,而在TDS系统基础开发的国家火星探测任务三维可视化系统平台,可以将这些专业的数据直接转化为三维的画面,操控人员通过画面可以直观地监控火星探测器运行情况,随时调整火星探测器运行轨迹,确保火星探测器按照预定轨道运行。”在航天飞行控制可视化实验室,几台极不普通的计算机装载着国家火星探测的三维可视化平台。

“目前火星探测三维可视化平台仅是北京航天指挥中心二代系统可视化平台中的一期工程,今后还要开展二期探月、三期落月的合作,最终建设成适应我国航天飞控中心各类航天任务可视化系统平台的统一架构。”这才是赵正旭的终极目标。

才华出众心系祖国,毅然归国投身国家建设

赵正旭是我国恢复高考制度后的第一届大学生。

1977年,我国恢复高考,那是一场改变命运的考试,改变了27万上榜考生的命运。年仅17岁的赵正旭考取了山东大学机械制造工艺与设备专业。本科毕业后,赵正旭没有参加工作,而是选择了继续深造,攻读硕士学位,这在当时是极为少见的选择。1984年硕士毕业后,赵正旭还是没有停止深造的脚步,参加了出国人员留学EPT考试,满分145分,他考取了140分。而在硕士毕业后不到两年的时间里,赵正旭就获得了山东科技进步二等奖。

1988年,赵正旭公派到英国做访问学者,半年后,获取了一般从不对外的英国皇家技术顾问奖学金,不仅生活费、学费全免,而且直接攻读博士。两年半后,获得博士学位,1992年6月到英国纽卡斯大学攻读博士后,原本两年的学业不到一年就完成,提前毕业。随后,到英国Derby大学任教,就在其刚满35岁那年,赵正旭当选Derby大学终身教授、该校计算机科学系系主任,当时在英国大陆华人中仅有其一人。

正是因为其不菲的业绩,出众的才华,在英国留学的赵正旭引起了中国驻英大使馆武官申雷的注意。

1997年8月,全国留学人员回国工作会议在北京召开,李岚清会见了12位与会代表,赵正旭就是其中的一个。会上李岚清指出,党和政府历来把留学人员视为国家的宝贵财富,鼓励和支持留学人员回国建功立业,欢迎和支持留学人员以多种形式为国服务。这个会议深深地触动了多年在海外的赵正旭。

“只有走出了国门,才知道什么叫祖国;只有走出了家乡,才知道思乡的真正滋味,二者有相似之处。”2000年,赵正旭回到中国,在东南大学任职教育部第四批长江学者特聘教授,聘期结束后的一场病,让他不得不再次回到英国进行治疗。

“因为生病,在英国疗养期间不得不减少了学术研究和一些社会活动,如果不是这场病,可能现在会做得更好些。”2008年,作为特殊人才赵正旭回国。

默默耕耘二十载,

甘做科技中的“无名者”

长江学者,英国哲学博士、英国科学博士,Derby大学终身教授,联合国开发署高级技术顾问,世界计算机学会技术委员会评审委员,东南大学特聘教授……

记者看到,赵正旭有很多的头衔,国内的、国外的顶级荣誉都有。由于他参与的科研工作多涉及国防高科技,我们不能知晓他工作上的一些细节和具体贡献。

目前赵正旭一人带着12个博士生,其中山东大学机械博士生2人,东南大学精密仪器博士生3人,英国Derby大学计算机科学博士生7人,承担了多项国防及国家自然基金项目。

2008年,英国Derby大学特聘赵正旭为科学博士。英国科学博士学位是英国各大学授予科学和工程领域世界著名人士的最高学术荣誉,接受者将会永远成为颁发该学位的英国大学的一员,仅次于英国皇家院士,在英国,享有此种荣誉的不到100人。

赵正旭在学术领域一直很忙,就在记者采访他的前一刻,他刚刚以电子邮件的方式回复了澳大利亚维多利亚大学的邀请,该校邀请他去担任教授评审委员会委员。就在同时,赵正旭又忙于国家长江学者的评审工作。

引自“火星探测中的攻坚者”,2009-11-24,石家庄新闻网(来源石家庄日报),http://www.sjzdaily.com.cn/people/2009-11/24/content_1378220.htm