不必为错过一场太空“烟花”哭泣,这或许是一件令人庆幸的事情。

10月16日,一枚已退役的前苏联卫星和一颗中国发射的废弃火箭体残骸在南大西洋上空的近地轨道擦肩而过。好在它们最接近时刻过后,我们的太空雷达并未发现新的碎片产生,因此空间碎片监测中心判定这两块巨大的太空垃圾并未相撞。

作为监测方之一的LEOLAB将这场事件称之为“没有发生的噩梦场景”。这其实一点都不夸张,两块太空垃圾——前苏联的卫星和中国火箭体——总重量达到了2.8吨,如果它们以相对约时速5.3万公里的高速相撞,将会产生难以置信的破坏力,碰撞形成的碎片云甚至可能使近地轨道的空间碎片量增加10%至20%。

近地轨道垃圾场 / ESA

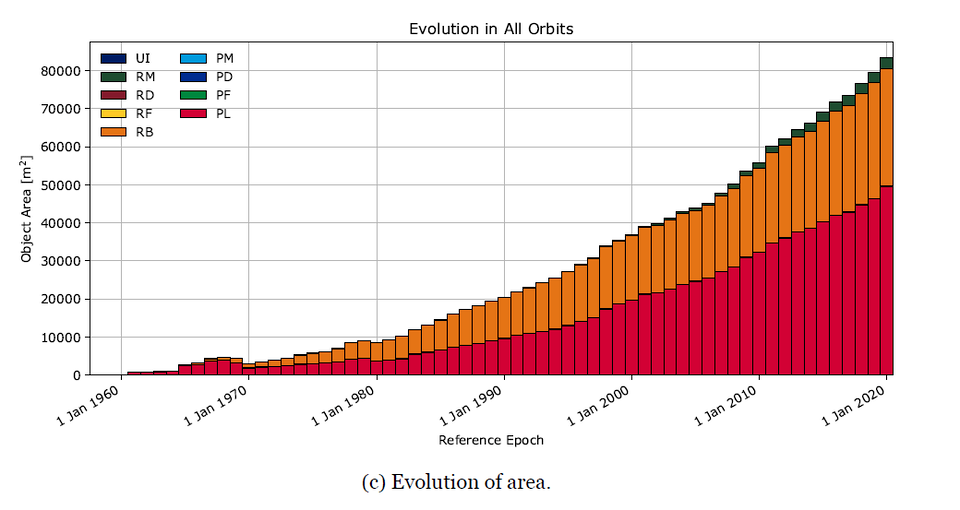

地球大气层外其实已经是一片名副其实的垃圾场。根据欧洲航天局的估计,现在大概有34000个直径超过10厘米的物体环绕着地球,1厘米至10厘米之间的物体超过90万个,而小于1厘米的物体数量则超过1.28亿。

人类发送到太空的物体数量(截止至2020.1)数据来源:https://www.esa.int/

不要以为那些不到1厘米的垃圾颗粒就人畜无害,飞机撞鸟事故的严重性也是这个道理。由于近地轨道上的物体速度极高,即使是很小的物体也裹挟着很大的动能,它们就像静卧在轨道上的地雷,对于经过的旅人来说,危机四伏。

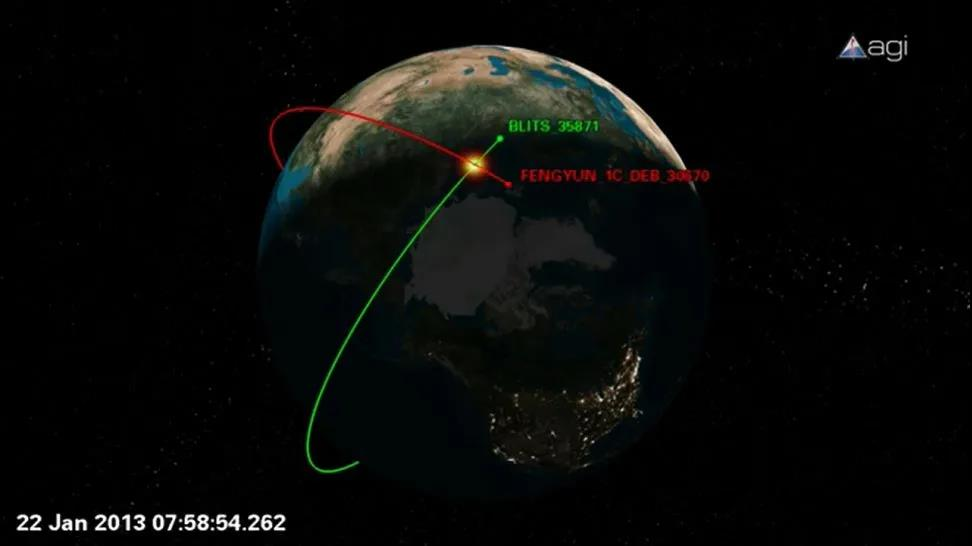

2013.1.22,俄罗斯卫星与风云卫星1C残骸撞击 / ESA

实际上仅在2020年内,就发生了三起潜在的、需要机动避免的太空垃圾碰撞事故。即使最终事故没有发生,每次预警都还是让所有监测站捏了一把冷汗。美国科学家唐纳德·K·凯斯勒在1978年提出了“凯斯勒症候群”的理论假设,这一理论认为,当近地轨道中物体密度达到一定程度时,这些物体在碰撞后产生的碎片就可能引发更多的新撞击,构成级联效应。由此人类失去了安全运行的轨道,在之后数百年内,太空探索和人造卫星的运用将难以实施。

人类历史上曾经发生过多次太空垃圾事故,1983年美国航天飞机挑战者号同直径不过0.2毫米的涂料剥离物碰撞,造成舷窗破损。3年后“阿丽亚娜”号火箭爆炸,残骸击毁了两颗日本通信卫星,这枚火箭的残骸又在10年之后的1996年致使法国军用卫星Cerise严重损坏。

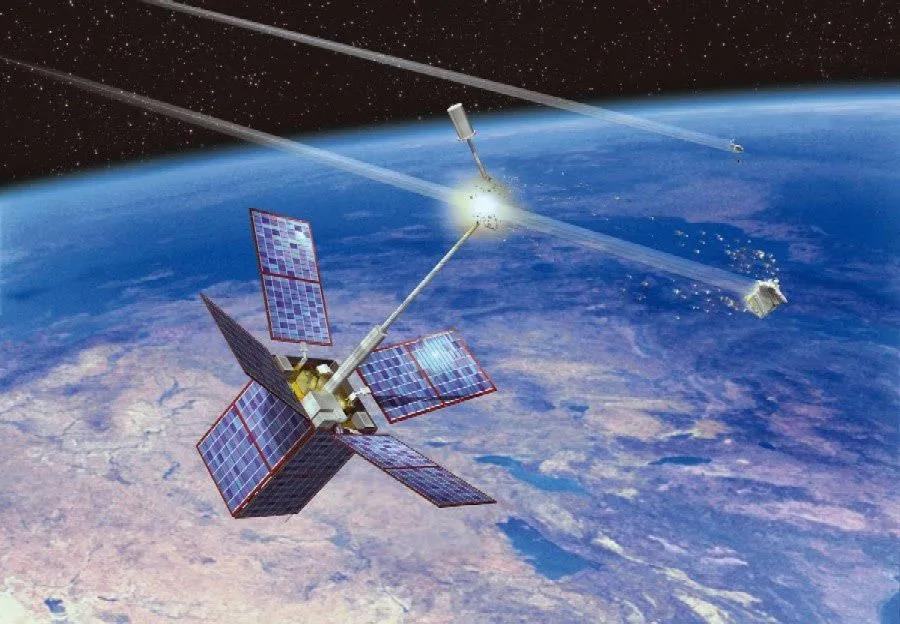

1996被碎片击中的法国卫星(艺术想象图)/ NASA

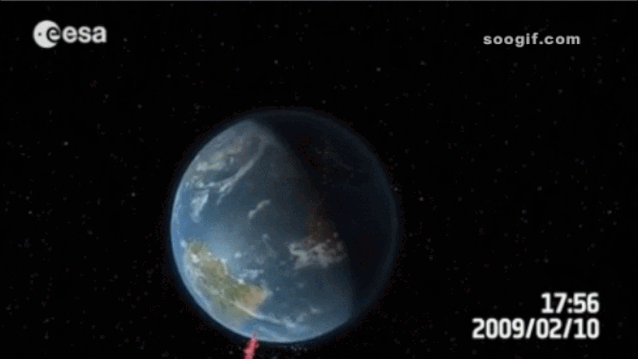

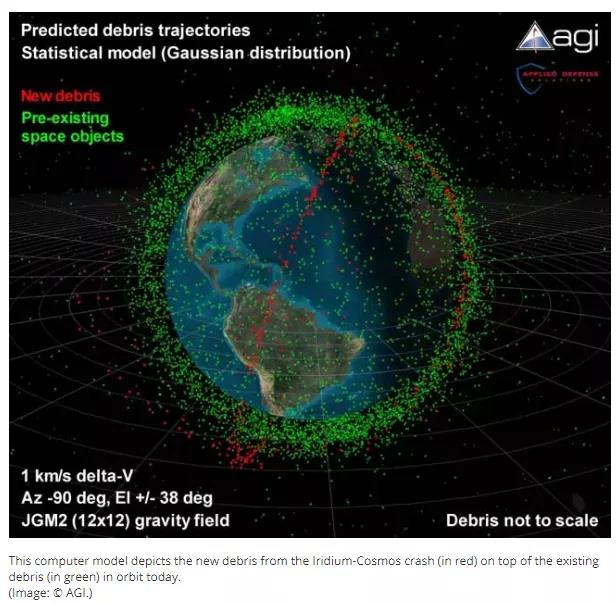

即使是在轨卫星,有时候也难以避免化身宇宙烟花的命运。2009年2月10日美国铱星33通信卫星(就是会铱闪的那个)同俄罗斯报废的Kosmos-2251军用通信卫星相撞,两者相对时速高达42000公里,在西伯利亚上空以直角亲密相会,两颗总重超过1.5吨的人造卫星在不到0.1毫秒内碎裂成数千枚空间碎片,其中一枚在2012年3月24日还经过了国际空间站附近。

2010年,欧洲空间局发射(ESA)的Envisat地面遥感卫星为了躲避一枚火箭残骸紧急变轨,消耗了过多燃料,结果无力返回地面,最终也成为了一台巨大的太空垃圾。

2009年铱星33通信卫星同俄罗斯报废的Kosmos-2251军用通信卫星相撞 / ESA

作为最大的人造空间设备——国际空间站自然也免不了同这些太空垃圾斗智斗勇。今年9月22日,国际空间站不得不升高轨道以躲避潜在的空间碎片碰撞风险,在轨的3名宇航员也全部离舱进入俄罗斯进步号货运飞船避难。

不过即便近地轨道已经如此拥堵,人类的卫星发射量仍是只增不减,光是隔壁SpaceX的“星链计划”就还要在近两年内再向近地轨道发射上万颗小型卫星。

如何规避太空垃圾,减少太空垃圾的影响成为了全世界共同面临的难题。美国联邦通信委员会要求卫星在结束寿命时进入墓地轨道,这些轨道一般位于接近大气层的低空位置或者同步轨道之上的超同步轨道中,以避免妨碍正常轨道上的其他卫星。

2009年美国铱卫星与俄罗斯废弃卫星碰撞产生的碎片的电脑模拟图

欧空局正在考虑采用几种捕获机制来“拾取”一些高度较低的空间碎片;日本则建议使用电动绳索使空间碎片的速度减小,使其轨道逐渐降低,直至进入大气层中燃烧净尽,除此之外还有国家提出计划,包括利用光帆、气球炸弹等手段来降低太空垃圾的所在轨道。

不过瑞士反其道而行之,打算发射改装过的航天器和退役的卫星绑定一同脱离轨道并最终将其推向太空。欧空局也提出了利用纳米卫星网络构建一个可以将太空垃圾扫除击落的电网,按照规划,这一项目如若成功实施,可以在十二年内清除近地轨道上的所有大型太空垃圾。

但无论如何,漂浮在大气层之外的越来越多的太空垃圾造成的问题将会日益加重,我们必须尽早想出能够彻底解决它们的办法来,否则,率先对人类实行技术封锁的,将会是人类自己。

作者简介 /

猫又,国家天文台星系宇宙学团组博士在读,研究方向为星系结构演化。

云云,一个想做科普的文科生。