报道时间:2021-12-31

媒体来源:软科

2021年,我们建党百年,风华正茂;2021年,我们逐梦苍穹,揽星九天;2021年,无疑是高教领域的又一重要历史节点。

这一年,高教江湖波澜壮阔。有蓝图正擎,写就高等教育新篇章;有新生力量,造就高校学科新格局。有的高校曾起于三寸之坎,终究功不唐捐,玉汝于成;有的高校倾力投入新一轮“双一流”建设,奋楫扬帆启新程。过去、现在和未来在这一年里纵横交织,变局与开局在这一年里奔涌沸腾。

于是,在2021年的最后一天,软科梳理了这一年的高教大事件,概览过去一年里高教领域的重要变化和成果,看看在2021年被反复刷屏的那些高校。

2021年,首轮“双一流”建设圆满收官。

首轮140所“双一流”高校经历了五年的连环大考,建设成果令人振奋。除首轮“双一流”高校之外,不少“双非”院校在五年建设之中几经淬炼、脱颖而出,在各个维度上独具优势,成为新一轮“双一流”的有力竞争者。

参考2021软科中国最好学科排名,深圳大学作为近年来进步最快的大学之一,共上榜37个学科,与华东师范大学、暨南大学比肩,稳居“双非”之首;扬州大学与江苏大学以35个和31个上榜学科紧随其后,堪称双非高校中的学科建设“大户人家”。

此外,青岛大学、华南农业大学、南京工业大学、首都医科大学、中南民族大学、南京医科大学、广东外语外贸大学、西南政法大学等高校均有学科位列前2%或前2名,以顶尖学科领跑全国,实力之强不容小觑!

这些硬核“双非”,不仅在上榜学科数量上不输“双一流”高校,还有优势特色学科全国领先,成为新一轮“双一流”建设“上车”呼声最高的学校。期待新一轮“双一流”建设中,我国高校能够聚势谋远、再攀高峰!

【文章回顾】

2021最强“双非”来了!

下一轮“双一流”,这14所高校领跑!

2021年,是我国拥有硕博士学位点的第40年,而我国的研究生教育至此也已历经40余年。

1981年11月,国务院学位委员会颁布了我国《首批博士和硕士学位授予单位及其学科、专业和指导教师名单》,全国的博士学位授予单位共计151个,博士学位授予学科、专业点(即后来的二级学科博士点)812个,博士指导教师1152人,我国的学位与研究生教育体系得以正式建立。

北京大学朱光潜、季羡林,复旦大学谷超豪、苏步青,南京大学程开甲……上千名功勋卓著的济济名师成为我国的首批博士指导教师。他们大多是所在学科的开拓者、奠基人,是国家最高科学技术奖、“两弹一星”功勋奖章等国家最高荣誉的获奖者,为我国的科技发展和教育事业立下了不朽之功,为祖国和人民作出了彪炳史册的重要贡献。

如果将1981年各学科首批博导数量(人次)位居全国前2名的学科定义为“首批A+学科”,那么北京大学、南京大学、清华大学均以8个及以上A+学科数量位列前三,无疑具有领先优势。中国人民大学作为人文社科高等教育重镇,以哲学、经济学、政治学3个首批A+学科的成绩位居全国高校前十,在一众以理工科见长的高校之中独树一帜,无愧为“人民共和国建设者”的摇篮。

而今,研究生教育已迈入新的阶段。2022年全国硕士研究生招生考试中,457万考生会师考场,而我国研究生招生规模也从2010年的53.82万人,增加到2020年的110.66万人,10年间增长一倍,为我国学科建设与赓续传承提供宝贵人才。

【文章回顾】

重磅!辉煌40年,1981年首批A+学科今安在?

中国两院院士是中国科技领域的顶尖学术荣誉,不仅能够反映院士个人的学术成就,还能够体现当选院士所在平台的资源支持与雄厚实力。

11月18日,两年一度的院士增选结果揭晓。2021年新增选两院院士149人,包括中国科学院院士65人,中国工程院院士84人。其中,今年当选院士的高等院校科技工作者达到了75人,为2001年以来增选数量最多。

从当选单位来看,浙江大学、清华大学、北京大学位列“三甲”,增选院士数目均达到4位以上,科技领军者,当之无愧。从人才培养来看,北京大学、北京航空航天大学、吉林大学均有7位本科就读于此的增选院士校友,“人才摇篮”名副其实,科研巨匠英才辈出。“双非”高校中,陆军工程大学、江西农业大学、南京工业大学、中国医科大学的人才培养实力卓然, 均有2位及以上的院士校友本科阶段就读于这些院校。

“院士”不止于称号。他们深耕专业领域、不断冲击科研高峰;他们学术成果如山,令后辈高山仰止。他们一步一个脚印开启我国科研学术的大时代,群星璀璨,国士无双。

【文章回顾】

10年院士增选统计出炉!这些“双非”,牛!

今年,中国航空航天迎来了无数个高光时刻。

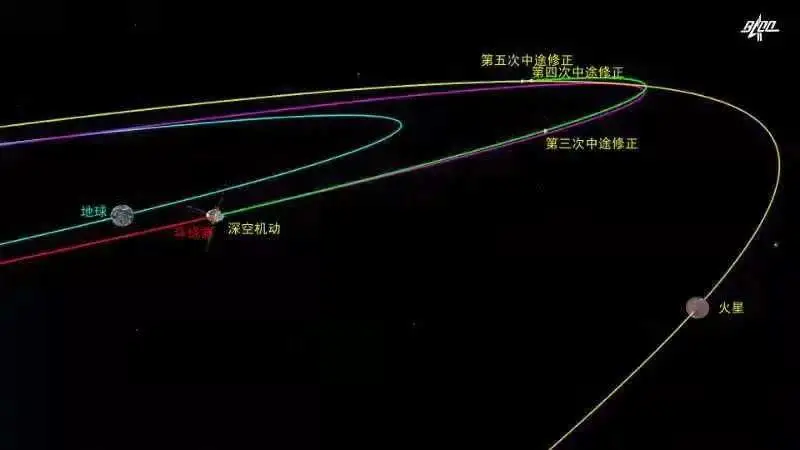

从中国空间站天和核心舱成功发射,到“天问”“祝融”成功探火,从天舟二号、天舟三号货运飞船先后升空,到“神十二”、“神十三”载人飞船接力飞行……这一切,都为了能让那一抹属于中国的火红,能够在头顶的银河宇宙间长存。

而高校,无疑是使国之重器挺起胸膛的重要力量,尤其今年在航空航天方面的高校支持堪称井喷。

如北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、北京理工大学、南京航空航天大学、国防科技大学、西北工业大学、中北大学、郑州大学、青岛理工大学、天津科技大学等高校的多个团队参与航空航天科研攻关;清华大学有7位校友承担了神舟十二号载人飞船的主要发射任务和空间站航天员在轨工作任务;西安电子科技大学校友、中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥,成为2021《自然》年度十大人物中唯一入选的中国人……

青岛理工大学复杂网络与可视化研究所的空间实时三维可视化技术为“天问一号”保驾护航(图源:青岛理工大学官方微信公众平台)

助力航空航天,是高校科技成果转化的缩影。在科学技术研究中,高校具有关键性作用,正是高校不断发挥自身优势,加强基础研究、推动原始创新、培养优秀科技人才,我国的科学大厦才能层层建起,我们的科技成果才能厚积薄发、竞逐一流,不怕上天入地下海,让梦想,永不失重!

【文章回顾】

“神舟”凯旋!这些高校,立功!

交叉学科正式确立为我国第十四个学科门类,无疑是高等教育领域正式向学科交叉融合全面进军的第一声号角。

今年年初,教育部于1月13日发布了《国务院学位委员会 教育部关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知》。经专家论证,国务院学位委员会批准,决定设置“交叉学科”门类,下设“集成电路科学与工程”和“国家安全学”两个一级学科。

政策一出,一呼百应,各地各高校掀起了建设交叉学科的浪潮。根据8月20日教育部公布的学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉学科的名单,涉及的455所高校共设立了616个交叉学科。此外,各高校推免工作也将推免名额重点向新型交叉学科领域倾斜,全力培养复合型创新人才。

12月初,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,首次明确对交叉学科的内涵进行了界定,并建立了交叉学科放管结合的设置机制和调整退出机制等,进一步规范交叉学科门类的制度安排与发展路径,为当前科学技术的发展培育新的增长点。

【文章回顾】

455所高校!教育部公布最新二级学科和交叉学科名单

国务院发文!事关交叉学科

“中国不缺大学生缺技术工人”“职校学生人手2到4个offer”……虽然近年来国家对职业教育、应用型人才不断加码,但今年职业本科教育的彻底开展,仍然像超新星的一次爆炸,在全国教育领域火速“出圈”,成为今年不可不提的年度关键词之一。

我国技能型人才的巨大缺口,亟待解决。早在2019年,国务院便印发《国家职业教育改革实施方案》,提出要“开展本科层次职业教育试点”,对职业教育提出了全方位的改革设想。

图源:央视财经

2021年10月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。到2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技能型社会基本建成。

2021年12月8日,为进一步完善学位体系,国务院学位委员会发布《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》,明确将职业本科纳入现有学士学位工作体系;普通本科和职业本科在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效力。

政策连出、大刀阔斧,将职业教育与普通教育提到同等重要的位置,打破传统观念中对职业教育的刻板印象,使职业院校“大有可为”,使技能型人才“才尽其用”,让越来越多的能工巧匠、大国工匠能够凭借过硬的技术,在人生的舞台上绽放光芒!

【文章回顾】

这类大学,火了!

2021年是“十四五”开局之年。作为我国改革发展的关键时期,“十四五”时期同时也是我国向教育强国迈进的重要阶段,高等教育在“十四五”规划中的分量可想而知。

3月13日,“十四五”规划发布,其中高等教育部分提出了一系列重要举措,今年高教领域的所有“重磅”变化几乎全部在“十四五”规划中有迹可循。

一方面,高等教育分类培养与资源格局有待优化。要分类建设一流大学和一流学科,支持发展高水平研究型大学。建设高质量本科教育,推进部分普通本科高校向应用型转变。优化区域高等教育资源布局,推进中西部地区高等教育振兴。

另一方面,人才培养提质培优迫在眉睫。要建立学科专业动态调整机制和特色发展引导机制,增强高校学科设置针对性,推进基础学科高层次人才培养模式改革,加快培养理工农医类专业紧缺人才。加强研究生培养管理,提升研究生教育质量,稳步扩大专业学位研究生规模。

此外,各地教育事业发展“十四五”规划纷纷涌现,优化高校结构布局、增加高水平大学建设、提升高校科技创新能力……从微观层面将政策落到实处,让高校与城市相互成就,共生共荣。

【文章回顾】

一图汇总!今年两会,下轮“双一流”成热点!

从“十四五”规划中提出分类建设“双一流”,到《“双一流”建设成效评价办法(试行)》中强调学科特色,再到思政教育成为“双一流”的建设重点,教育部针对“双一流”评选释放了不少信号。而各地方在高等教育“十四五”发展规划中倾力支持、高端引领、谋篇布局,整个高教领域对新一轮“双一流”名单的期待贯穿2021年始终。

2021年3月5日,第十三届全国人民代表大会第四次会议上,提出分类建设一流大学和一流学科。

2021年9月,教育部在答复政协委员关于国家协同创新中心建设工作基本情况时提到:首轮建设2020年结束,将根据期末建设成效评价结果等情况,坚持质量、水平与需求相统一,动态调整下一轮建设范围。不搞全覆盖,不搞终身制,不搞安排照顾。

换言之,新一轮“双一流”,有黑马,有逆袭,有惊喜。这既为名单出炉铺垫了不少悬念,又使我们对高校下一轮“双一流”建设的举措充满期待。

此外,基础学科、医学类、师范类、农业类等事关国家根基和发展的特色学科,也将成为相关优势高校的发力重点,或许能够在下一轮“双一流”评选中迸发新鲜活力,脱颖而出!

【文章回顾】

重磅!新一轮“双一流”重要信号,来了

2021年,中国高等教育站在了新的历史起点上,与世界相交,与时代同行。

建党百年之际,“十四五”、“双一流”接踵而至,第五轮学科评估迎面而来,中国高校在波澜壮阔的时代变革中仍蹄疾步稳,阔步前行。航空航天,科技抗“疫”,每一道祖国崎岖难关之后,都有中国高校高喊“强国有我”的身影;奥运健儿,学术人才,中国高校矢志不渝的信念,就是将科研使命与育人担当扛在肩上。

蓝图已绘就,号角已吹响。期待2022年,中国高等教育领域谱写崭新篇章!

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDExNDgxNQ==&mid=2649965829&idx=1&sn=9acd8a67eaf75244499e74b3680898dd&chksm=82ea0c15b59d8503058276209b2de5ddbaf1f6414a664b3c30040237d2f165e9f35b2221f380&mpshare=1&scene=1&srcid=1231eh3XwPBSGCl5DbMiUXLn&sharer_sharetime=1640947768229&sharer_shareid=0e5ee6025d471aaa82015ce5a28fd3d4#rd