来源:五味杂陈文摘(wwzc8888)

1977-2019

一个国家命运的拐点

千百万个人生的转折

1977年12月10日的高考,

是中国历史上唯一的一次冬季高考。

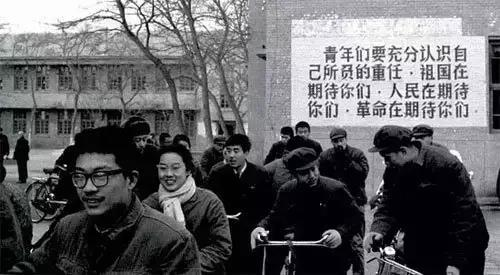

这一天,570多万从农村、工厂、部队走来的年轻人,

怀揣着难得的名额和奋发的意气,

奔向考场。

由于报考人数过多,

国民经济也刚开始恢复,

国家一时竟拿不出足够的纸来印考卷,

中央果断决定调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张。

最终,27万年轻人在第二年的春天,迈进了梦寐以求的大学校园。

这一年的高考,全国首次实施统一命题,分省录取,这一考试制度基本沿用到现在。

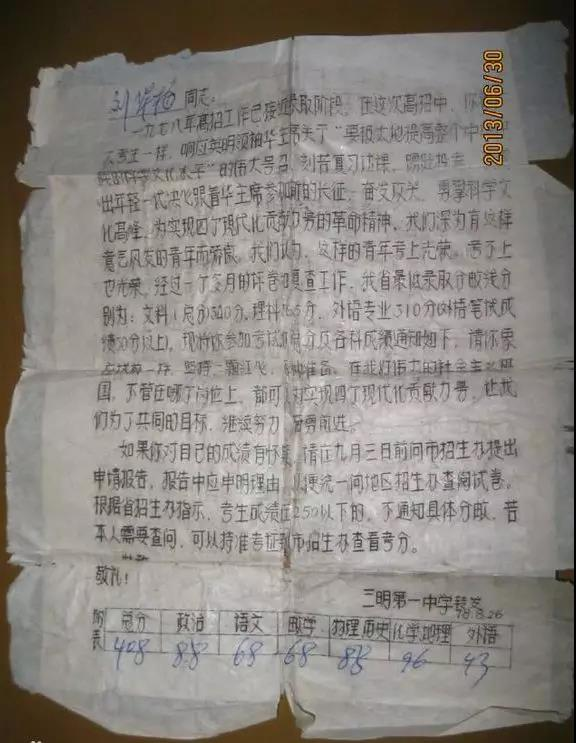

这是一张珍贵的1978年高考成绩通知单,408分的总成绩在当时堪称学霸。

这一年,

饱经磨难的共和国迎来30岁生日,

“而立”之年的中国,

在改革开放的号角下,抖擞精神。

这一年开始,高考的日期定于7月7-9日举行,除了1983年外,一直实施到2002年。

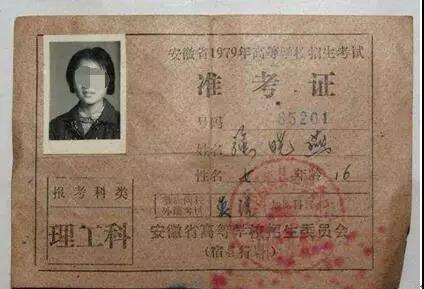

两名女生正在交谈。

她们的笑容给沉闷的考场带来一丝轻松的气息。

面对着未知的考试与前程,又有几个人能够真正轻松起来呢?

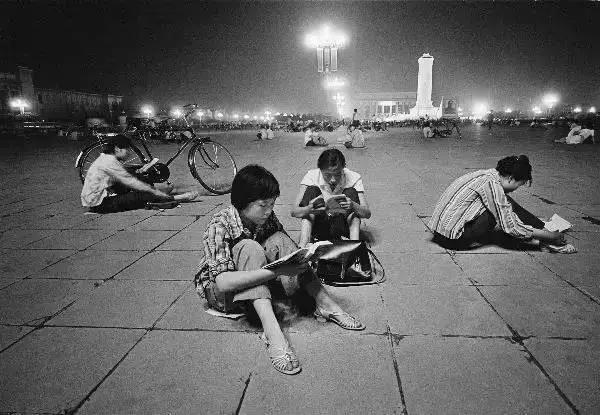

这是1981年,

天安门广场,

华灯下,

复习高考内容的青年。

知识改变命运!

这一信念,越发坚定地扎根在年轻人心中。

马云最终进入了杭州师范学院本科,被调剂进入外语专业。

这一年的高考作文题。

第一次出现了一幅漫画,

这幅题为《这里没有水,再换个地方挖》的漫画,

描绘了一个人挖井,挖了很多次,都在快接近水面的时候放弃。

这道题的出现,

给当时习惯了根据一段材料或一个命题开始写作的考生们来了个措手不及。

曾担任过高考阅卷的北京语文特级教师薛川东回忆,

当时不少考生没有真正看懂这幅漫画,

有个学生在作文中写了“一个农村的坏分子,要把公社的大坝挖穿,幸亏没有挖穿,不然就出大事”的故事,让阅卷的老师们看得哭笑不得。

变成了不收费的国家计划招生和收费的国家调节招生同时并存的“双轨制”。 1985年高考前夕,北京171中学的王琳和一位男生隔着几张课桌低头看书,他们在谈恋爱,后来考入同一所大学,结婚、离婚。

升学率达91.4%,600分以上高分者达30人,占全省1/9,

兴高采烈地走出考场的场景。

这一年,江苏高考第一次发现了抄袭作文。根据高考语文命题专家高朝俊曾在其书《高考作文那些事》中的描述, 这一年的高考作文要求以“习惯”为题,在选择“样卷”的过程中,大家一致认为一篇记叙类的文章写得太好,判为一类卷上等。 把搜索到的有关文章对比一下,基本上就可以得出结论。 阅卷组只得在请那位老师回忆了原文出处后,派了几位教师, 把近5年的《人民日报》和《中国青年报》都搬了出来,一份份地找过去。 终于,在1984年5月17日的《中国青年报》上找到原文。

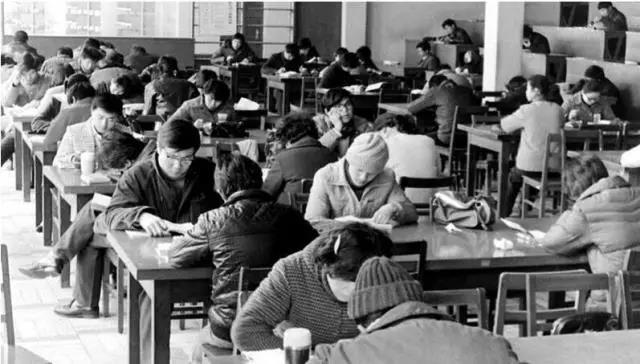

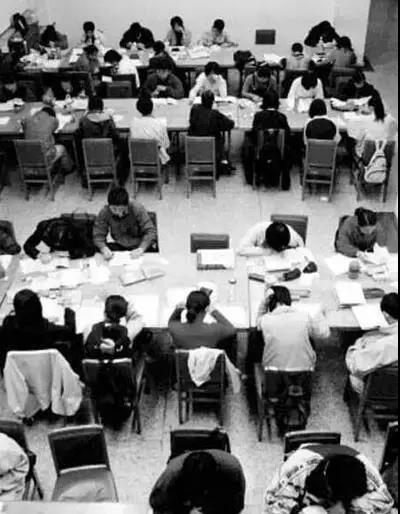

在高考恢复10年后,整个社会学习的热情越发高涨,这是大年初一的上海,求知的年轻人令图书馆的自习室座无虚席。

国家教委下发《普通高等学校招生全国统一考试标准化实施规划》, 标准化考试促使全国的基础教育都不得不跟着应试方向走。

后来就用上了阅卷机器。

湖南、海南、云南三省将过去高考的文理科分组变为文史、理工、医农和地矿四类,每类只考4门,

直到今天,高考的内容和形式仍在不断变化。

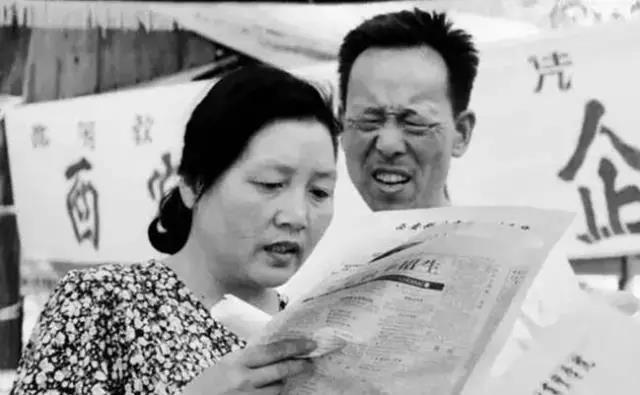

“上榜”这件事,对每位考生都充满了变数。

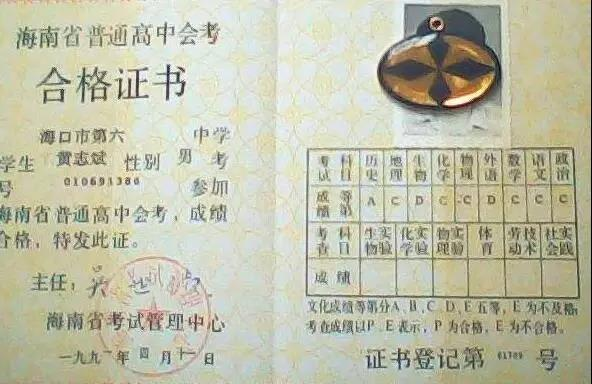

在高考前不到三个月,

国家教委举行了记者招待会,

正式宣布:从1991年开始,在全国实行普通高中毕业会考制度。

会考原本只是学业水平考试,

但是后来,为了提高升学率,

一些地方依照会考成绩将一些学生提前驱除“出局”,

不被允许参加即将到来的全国统一高考。

据《年轻就是要:活出你自己》一书中描述,刘强东的小时候的梦想是从政,做县长,造福一方。 但他早已经在填报志愿时,放弃了清华物理系,填写了人民大学社会学系。 而社会学又是统管一切“小学科”的“大学科”。可惜的是,

在今天,高考专业与就业不对口的情况,早已不是什么新闻了。

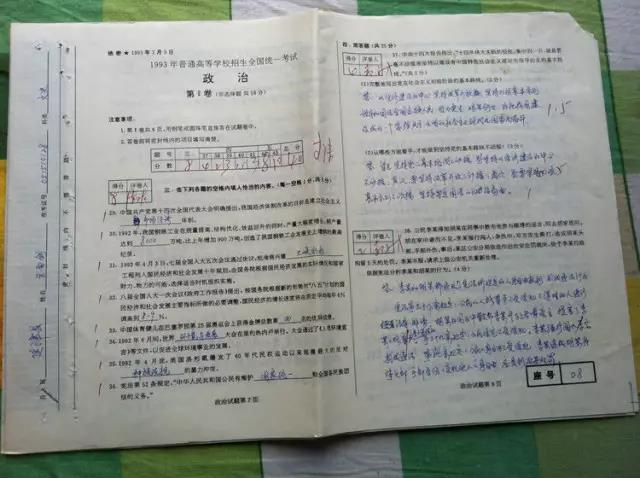

1993这一年,国家教委大手一挥,开始在各省市中铺开“3+2”高考科目设置, 理科考语、数、外三科加物理、化学二科。这种科目设置一直沿用到2000年 。

笑死,大家保重

这是一张1993年的高考政治试卷,这样的卷面设计,让人分外熟悉。

逐步建立起“学生上学自己缴纳部分培养费用、毕业生多数人自主择业”的机制。

从此要自己掏钱读书。

湖北三峡坝区三斗坪镇东岳庙村黎开英的儿子望军在1994年全国高考中,以651分的好成绩考入清华大学汽车工程系,乡亲们纷纷来到他家祝贺。

金榜题名给这个农村家庭带来了无上的荣耀。

四十四年 四十四图

即将进入考场的考生正在考场外进行着最后的温习。

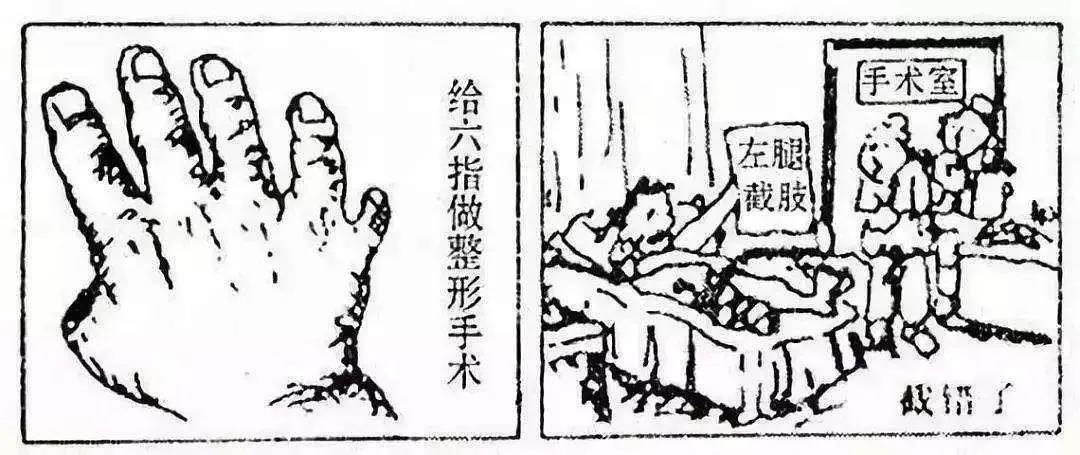

当年的高考作文题目给出了“给六指做整形手术”和“截错了”两幅漫画,

超过了小伙子170厘米的身高。

“幸亏我妈没早生我一年!”,当收到大学录取通知书时,太多应届高中毕业生发出了这样的感慨。 扩招,给了很多人圆梦大学的机会。

这一年的高校扩招引发了“大学新生潮”。图为武汉大学“迎新”场景。

这一年,高考取消了考生“未婚、年龄不超过25岁”的限制,

这一年,高考取消了考生“未婚、年龄不超过25岁”的限制,这给无数大龄考生以惊喜和机会。

以炒股为生的黄顺锋做梦也没有想到今生还有机会参加高考。他同众多大龄考生一样,成为高考新政策的第一批受益者。

7月7日,上海市92800多名考生冒雨走进全市3800多个考场参加高考。 这位女生刚出考场,便向母亲诉苦。

在“吐槽”还未被发明的时代,当时的考生也就无法享受到集体吐槽高考试题的乐趣。

这也许正是考生需要的一点心理安慰。

这一年,全国爆发了大面积的非典疫情,想要进考场,还必须先过“体温测试”这一关。

6月7日,63岁的“爷爷考生”邹伟敏在浙江嘉兴海宁一中考点参加考试。

像这样的大龄考生,如今并不罕见。

大学是一个美丽的梦,

而这个梦,

并不只属于年轻人。

引发了全社会对“高考移民”及“高考公平”的大讨论。 但因为有人举报,他在海南就读未满两年,不符合海南省报考本科第一批院校的要求,被取消了录取资格。

李洋后被香港城市大学录取。

预祝考生“平稳考出丰硕成果”。

一个苹果,代表祝福,也隐隐投射出教师群体在面对高考时的焦虑。

毕竟,谁家还没有个要高考的孩子呢?

2007年某公交公司出动公交车免费接送考生,并且在考场外设置了车厢服务站,让家长不必在酷热里等待,可以上车免费饮水和休息。2007年某公交公司出动公交车免费接送考生,并且在考场外设置了车厢服务站,让家长不必在酷热里等待,可以上车免费饮水和休息。

高考结束,广东省四位“状元”骑着高头大马,霸气巡街。

高考催生出一种“状元经济”——状元笔记、状元错题、状元食谱 ……只要跟“状元”沾上点边,都会卖的还不错。

所有人都如释重负。

向考生释放善意。

一位考生在的哥、交巡警等人的爱心接力帮助下抵达考场后,不禁感动地哭了出来。

以免噪音影响考生的考试。

高考,从来就不是只考学生的。

2013年5月13日,江苏省南通市,当日是民间传说的文殊菩萨生日,考生家长前往当地剑山风景区——文殊菩萨庙烧香祈福,求菩萨保佑子女考出好成绩。

从这个号称“亚洲最大高考工厂”的学校驶出。送考车的车头车尾都坐着穿红衣服的学生,有学生打开车窗,喊着毛中必胜, 家长们手持空色旗帜为高三考生呐喊助威,场面十分壮观

高考是许多中国人一生中最重要的考试,

为了维护高考公平性,

反作弊工作也在不断从“人防”向“技防”升级。

2015年《中华人民共和国刑法修正案(九)》的出台,

将国家教育考试作弊行为列入刑法之中,

使得2016年高考被社会评论为:

“史上最严高考”。

高考的公平公正,应是这个社会的底线。

2018年高考正式拉开大幕,

首批“00”后考生们集体亮相步入考场。

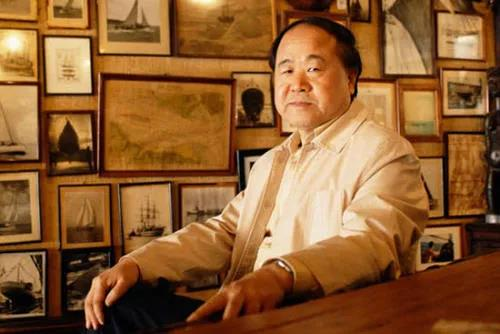

莫言在《陪女儿高考的这一整天》一文中,写高考这天女儿的心情:“从7点开始,女儿就一趟趟地跑卫生间。对于高考,莫言只能感慨说,高考很坏,但没有高考更坏。

下跪男生叫王恒杰,是个单亲家庭长大的孩子。他坦言,高考完的那一跪,不是策划,不是炒作,是他不论考好考坏,都要献给妈妈的礼物,感谢妈妈给了他最好认知。 6月23日,安徽高考成绩公布,王恒杰考了635分,高出安徽理科一本线139分,虽然不是状元,但堪称优秀。

下跪男生叫王恒杰,是个单亲家庭长大的孩子。他坦言,高考完的那一跪,不是策划,不是炒作,是他不论考好考坏,都要献给妈妈的礼物,感谢妈妈给了他最好认知。 6月23日,安徽高考成绩公布,王恒杰考了635分,高出安徽理科一本线139分,虽然不是状元,但堪称优秀。 洪水肆虐、暴雨延考、公交坠江…

这一桩桩、一件件,更像是对所有人的考验。

一直以来,从没有任何困难和挑战能难倒中国人。

越是艰难,我们就越是团结。

我看到了一群群普通的人,用自己的力量为所有考生护航,

他们做的事,也许算不上惊天动地。

但他们留下的每个瞬间,

都让人感动、让人温暖、让人惊叹、也让人震撼……

他们,值得我们铭记。

安徽歙县考场的情况牵动了无数人的心。

因为汛期严重,考试不得不推迟一天。为了确保接下来考生能顺利通行,当地的民兵应急队伍、公安干警、消防官兵,一夜之间徒手搭起两座浮桥,速度令人惊叹也让人心疼。最终,在他们的努力下,当天的高考无一人因灾缺考,全天考试安全平稳。

在走出考场的瞬间,孩子们齐齐列队,向这些为他们护航的所有人深深鞠了一躬,“你们辛苦啦!”这一送一鞠,完成了爱和责任的传递与继承,相信每一个有担当的大人,都是踏出考场的少年们最好的榜样;更相信每一个顽强的学子,都是这些最好榜样未来的模样。