来源:通信与导航

在前面的几篇文章中,我们介绍了卫星通信终端天线对星的几种常见的方式:

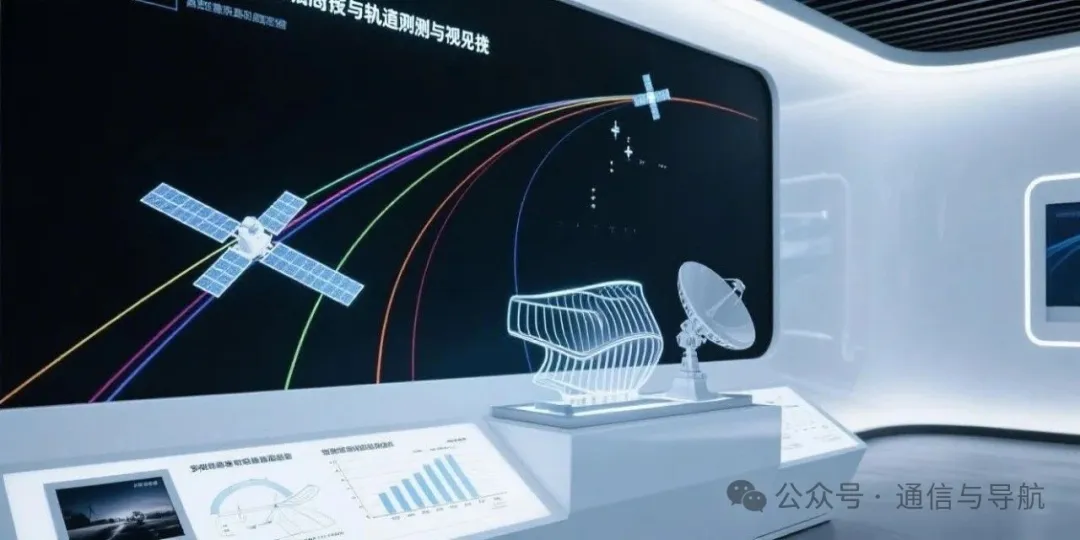

今天我们介绍另外一种卫星通信终端天线的对星方式,适用于低轨卫星跟踪。

低轨卫星对星的关键技术点

低轨(LEO)卫星的特点是轨道高度低(通常在200km至2000km之间),比如Starlink卫星的轨道高度大约是550km,而国内某低轨卫星星座的轨道高度大约是800km~1200km。

另外低轨卫星运行速度极快(轨道高度550km的卫星,轨道速度大约为7.5km/s),卫星相对于地面终端的可见时间短(通常只有几分钟到十几分钟)。

因此,地面终端天线对准低轨卫星需要解决以下几个核心问题:

LEO卫星的运动遵循开普勒定律。通过已知的轨道参数(如两行根数TLEs,Two-Line Element Set),可以精确计算出卫星在未来某个时间点相对于地球的精确位置。

地面站需要根据自身的地理坐标和卫星的轨道数据,预测卫星进入和离开的窗口时间,并计算出卫星在可见窗口时间内不同时刻的方位角和俯仰角。

实际中,卫星运动中会受到地球引力不均匀、大气阻力、太阳辐射压等多种因素的微扰,因此轨道参数需要定期更新以保持预测精度。

这也提出了一个问题:完全依靠轨道预测的开环对星跟踪,能不能保证对星的性能?

传统的机械式的抛物面天线,通过电机驱动天线转动,机械转动速度和加速度上存在物理极限,跟踪速度受限,无法满足低轨卫星快速运动的引用。

低轨卫星接近地面站天顶的时候(仰角接近90度),天线方位角需要急剧变化(可能在短时间内旋转180度)。对于传统的方位-俯仰(Az-El)座架抛物面天线,这种急剧的方位角变化难以实现,存在“天顶盲区”或键孔效应。

抛物面天线只能形成一个主波束,一次只能对准一个卫星,对于LEO星座,由于卫星数量多而且快速运动,需要频繁的卫星切换,抛物面天线每次切换都需要天线重新捕获和锁定新的卫星,带来的延时和复杂度是低轨卫星跟踪承受不了的。

所以,低轨卫星对星都采用相控阵天线,

- • 相控阵天线采用电子扫描,能够快递切换波束,快速对星,切换延迟典型值<1ms(电子扫描);

- • 相控阵天线是电子扫描波束,可以避免机械扫描中的键孔效应;

- • 相控阵天线具备多波束能力,一个天线能够同时形成多个独立的波束,一个终端能够同时与多个LEO卫星建立通信链接, 能够做到无缝卫星切换,同时也提高了卫星通信的可靠性、连续性。

LEO卫星的高速运动导致地面终端接收信号的频率发生快速变化。这个频率偏移量可以从几十kHz到上百kHz不等。如果没有多普勒补偿,卫星发出的一个单一频率信号,在地面接收端看起来就像是一个快速“漂移”的频率。

多普勒频移的存在,使得地面接收的信号可能出现在很大的频率范围内。如果没有预先的多普勒补偿,接收机可能需要搜索更大的频率范围,这会大大增加捕获时间和复杂性。

通过基于轨道数据预测性的多普勒补偿,接收机可以将搜索范围缩小,加速捕获。在卫星跟踪过程中,如果信号频率一直在快速变化,接跟踪算法需要更宽的跟踪带宽,导致跟踪误差变大。因此在跟踪阶段也需要进行多普勒频移补偿。

多普勒补偿

多普勒补偿

多普勒补偿是通过调整本地振荡器频率来抵消多普勒频移,使接收信号的中心频率保持稳定。

卫星与地面站之间的距离在卫星过境期间会发生显著变化,导致自由空间传播损耗随之变化。此外,大气衰减(尤其是在高频段如Ka波段)也会影响信号强度。

地面终端相控阵天线的设计和跟踪精度必须确保在整个可见窗口内,即使在距离最远或俯仰角较低时,也能维持足够的信号强度。我们在 低轨卫星通信中发射信号的等PFD模式中提出了等PFD发射,就是要解决这个问题。

低轨卫星跟踪的基本流程

LEO卫星跟踪是一个**“预测+校正”**的闭环过程。

低轨卫星跟踪是一个闭环的过程,并不是仅仅依靠卫星轨道参数预测做的开环跟踪。

低轨卫星跟踪的流程可以分为以下几个:

- 1. 轨道数据获取与处理:

从卫星运营商获取最新的卫星星历数据(如TLEs)。利用轨道预测算法计算出未来时段的卫星精确位置,结合地面站的精确地理坐标,计算出未来一段时间内(例如未来24小时)每颗可见LEO卫星的过境(Pass)时间、方位角和俯仰角序列,以及对应的多普勒频移预测值。

- • 在卫星预计进入可见窗口前,地面天线会根据预先计算出的方位角和俯仰角序列进行开环指向,调整天线波束指向该方向。

- • 同时卫星接收机根据预测的多普勒频移进行初步的频率补偿。

- • 一旦天线成功捕捉到卫星信号(信号强度达到阈值),系统就会从开环引导模式切换到闭环跟踪模式。

- • 在闭环模式下,天线会持续根据实时接收到的信号质量(如信号强度、信噪比、误差信号)进行微调,确保天线波束始终精确跟踪快速移动的卫星。

- • 同时,接收机持续进行多普勒补偿和载波恢复,保证数据链路的稳定。

- • 当前跟踪的卫星即将离开地面站的有效覆盖范围时,跟踪系统会根据预先规划和实时监测,识别出下一颗即将进入最佳通信位置的LEO卫星。

- • 相控阵天线会进行无缝切换,快速地将波束从一颗卫星切换到另一颗,将通信链路从旧卫星切换到新卫星。

- • 当卫星完全超出可见范围,或切换不成功时,当前通信链路会中断。系统会返回到初始捕获阶段,等待下一颗卫星进入可见窗口,重复上述流程。

卫星对星跟踪的流程图如下:

低轨卫星跟踪流程

低轨卫星跟踪流程

总结

本文我们详细分析了低轨卫星高速运动、可见时间短等特性带来的挑战,轨道预测、高精度快速动态跟踪(相控阵天线的应用)、多普勒频移补偿以及链路预算与信号强度维持等核心技术的重要性。通过“预测+校正”的闭环跟踪流程,地面终端能够实现对低轨卫星的精准、连续跟踪,确保通信链路的稳定性和可靠性。

【版权声明】:

本文图文转载于网络,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如涉及作品内容、版权和其他问题,请联系删除。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/80O5FDS80F0YqiKHeaCqzQ